A cura di Riccardo Gramazio_Ricky Rage

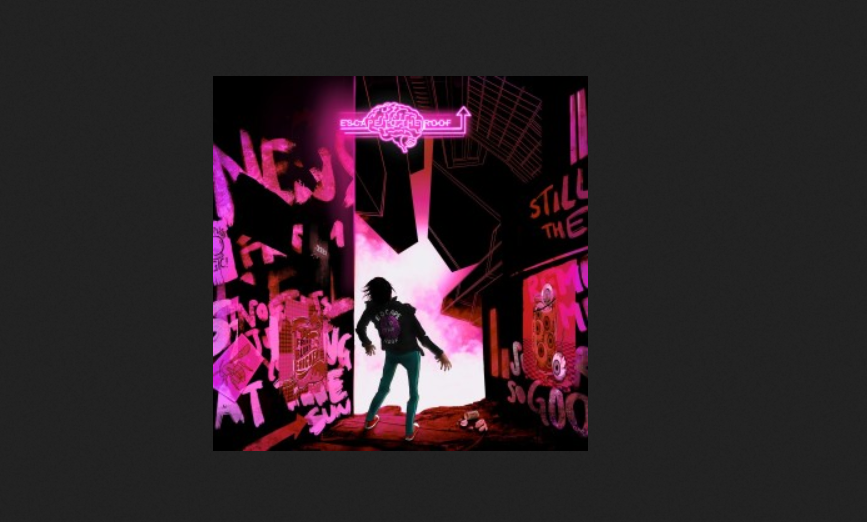

Gli Escape To The Roof sono incredibilmente fighi, per quanto mi riguarda, sono una sorta di arcano miracolo rock. Non hanno una faccia, non hanno un nome, non hanno un luogo, ma suonano di brutto, scrivono grandi pezzi e propongono videoclip di grande impatto. Non sappiamo nulla di loro e non sapremo nulla. La cosa stuzzica parecchio e va bene così. Solo musica, ottima musica, che sembra provenire dai mitici ‘70, dai riff dei Led Zeppelin e via dicendo. L’omonimo primo album è un diamante, ve lo assicuro, per almeno mille ragioni. In inglese, lingua ufficiale del rock, il nome della band richiama la via di fuga; un paradosso, un dolore, se pensiamo alla totale e attuale mancanza di sbocchi, se pensiamo ai drammi sociali della nostra epoca. Giusto non perdere tempo, allora, e chiedere tutto a G.C. Wells, l’ingegnoso e brillante frontman della band, che del mondo offre la personale e condivisibile visione. Ne salteranno fuori delle belle…

Benvenuto, è un piacere averti qui. Dovrei partire come al solito dalle presentazioni, ma con te, con voi, il discorso va un po’ a farsi fottere, giusto? Anonimato totale, per il momento, a parlare è soltanto la creatività…

No, dai, abbiamo degli pseudonimi bellissimi per le presentazioni. Io sono G.C.Wells, portavoce (voce e chitarrista) della band. Ottima domanda per iniziare. Volevamo che a parlare fosse solo l’opera d’arte, e visti i tempi che viviamo, ci è sembrata l’unica cosa rimasta da fare come atto rivoluzionario, prototipo di nuova sedizione in cerca di una vera e propria nuova riabilitazione culturale del gesto artistico tout court, nonché dell’artista, dell’uomo, e del cittadino nel senso più greco del termine. L’opera d’arte, la nostra nella fattispecie, è il manifesto di questa nuova ribellione, e nella sua forma più pura, riteniamo non debba essere contaminata da banalissime implicazioni di natura biografica, o peggio geografica. Volevamo sparare il nostro pensiero urlato verso l’universo, come il disco d’oro che viaggia a bordo della sonda Voyager. Un gesto al quale non abbiamo saputo resistere, che consegna la nostra band alla scena con dignità artistica intatta, sebbene possa sembrare un autogoal nel secolo della magnificazione celebrativa dell’immagine. Certo è che abbiamo perso in un colpo solo il sostegno e la stima degli affezionati amici e parenti, che non sanno che siamo noi, e l’invidia e la disapprovazione critica degli haters, in entrambi i casi stimoli importantissimi.

L’aura di mistero rende comunque il tutto dannatamente affascinante. Nessuna foto, nessuna biografia, niente di niente. Tuttavia non è una trovata pubblicitaria e non è un progetto stile Gorillaz, per intenderci. Cosa mi dite?

No, nessuna trovata pubblicitaria, semplicemente ci faceva stare male il pensiero di rilasciare immagini prodotte da servizi fotografici in pose preconfezionate, che fossero pose da duri rocker, o anche con tette e culi al vento, o peggio con sorrisi smaglianti poco credibili cercando di fare i superfighi, i supereroi che scendono da chissà quale olimpo per annunciare la propria buona novella. Al contrario, noi rivendichiamo il diritto di NON essere superfighi, supertelevisivi, supertelegenici ecc. Pertanto, abbiamo scelto di affrancarci da questo sistema di figurine date in pasto allo show business da imbonitori venditori d’immagini da copertine glamour. E neanche un progetto fake, come i Gorillaz, dietro al quale ci siano disinvolti business men che hanno calcolato tutto senza avere neanche uno straccio di line up. La band è formata da persone vere, anzi, a breve saranno rilasciati dei filmati di una live session in studio appena eseguita, proprio per fugare ogni dubbio. Dietro ci sono carne e sangue, lacrime e sudore.

Beh, il nostro è un mondo a dir poco finto e sempre più spesso la faccia dei personaggi supera di gran lunga le oggettive capacità artistiche. Il concetto che avete deciso di portare appare di conseguenza più intenso e profondo. E non ho frainteso…

Non hai frainteso, anzi hai proprio centrato il punto. La storia ci ha insegnato che dissociare la biografia dell’autore dall’atto artistico non altera la possibilità di fruire, in tutta la sua potenzialità, il messaggio che da esso deriva. Anzi, aiuta l’utilizzatore a individualizzare meglio e a interpretare il messaggio per quello che è oggettivamente. È l’unica maniera per fare diventare l’atto artistico arte collettiva, che è alla fine dei conti la massima aspirazione per un artista. Noi abbiamo deciso che questa era la strada giusta per la nostra cifra stilistica. Inoltre, era l’unica posizione da prendere per fugare, in modo definitivo, gli eterni dubbi dell’artista sulla propria opera: nessun compromesso, nessuna ricerca di consensi, nessuna critica o elogio con interessamento strategico. L’opera è lì, ed è esattamente come la vedete, e ognuno può farci quello che vuole, è consegnata per sempre alle cronache. Personalmente non sono mai andato alla ricerca di consensi, che, indubbiamente, quando arrivano ti fanno comunque sempre un immenso piacere, ma sono stato sempre un artista che si misura prima di tutto con sè stesso, e poi con i grandi della storia, per cui questa scelta, che per alcuni può sembrare radicale, in realtà mi rappresenta perfettamente. Per di più, e può sembrare un controsenso, la nostra operazione, per le ragioni che ho detto, è notevolmente più vera, reale e onesta di chi si nasconde dietro una maschera di finzione in cui tutto è costruito artificiosamente. Anche noi facciamo ricorso alla finzione, ma c’è finzione e finzione. La nostra è finzione nel senso più teatrale del termine, una finzione che porta alla verità: per Eduardo De Filippo la suprema verità si raggiungeva solo attraverso la suprema finzione. Ecco, sono disposto a crederti solo se la finzione porta alla verità, se no è solo fuffa, televendita della peggiore specie.

Utilizzate nomi d’arte, come detto, per giunta piuttosto enigmatici. E c’è anche una donna, in formazione…

Anche gli pseudonimi che usiamo fanno parte della fiction che stiamo conducendo. Anche se diamo l’idea di essere in preda agli spasmi romantici della nostra arte, e profondi per via dei modelli ai quali proviamo a rifarci, questo non vuol dire che abbiamo perso l’abitudine o il gusto del divertimento, anzi. Le storie di contorno fanno parte del gesto artistico in tutto e per tutto. Quando si fa un viaggio, la storia di quell’esperienza non è solo ciò che viviamo arrivati alla meta, ma spesso è più ricco di eventi memorabili quello che abbiamo vissuto e imparato nel tratto percorso per arrivare a destinazione. Creare personaggi, storie e avvenimenti collaterali, ma che siano parte integrante dell’atto artistico, arricchisce non di poco il senso centrale dell’argomentazione. Non vuole essere certo la mera sostituzione della biografia reale dell’autore con la fiction quale sacrificio da immolare sull’altare dell’anonimato, ma è certamente qualcosa di più. G.C.Wells è un omaggio a un autore che ha significato molto per me: Sergio Leone. Quando uscì Per un pugno di dollari, il film che riabilitò il western come forma d’arte, c’era molto scetticismo circa la riuscita dell’operazione, così decisero di accreditarsi nei titoli di testa con pseudonimi di stampo hollywoodiano accanto a Clint Eastwood allora ancora sconosciuto ai più. Sergio Leone era Bob Robertson, letteralmente “Roberto figlio di Roberto” (il padre di Sergio Leone era il noto cineasta Roberto Roberti); Ennio Morricone era Don Savio; Gian Maria Volonté era John Wells, il suo personaggio, Ramon Rojo, e poi il successivo, El Indio, tra i miei preferiti di sempre. Ognuno di noi ha scelto il proprio, ognuno per un motivo preciso. La nostra bandmate donna, Zikiki Jim, suona il basso, anche se non abbiamo copiato da nessuno. Tra l’altro abbiamo provato a farle mettere le tette al vento col nastro adesivo a croce sui capezzoli, ma niente. Chiudono la line up Jann Ritzkopf VI, guru dell’elettronica e chitarrista, e Luis Canemorto, batterista che qualcuno ha detto essere un po’ troppo esuberante. Presto pubblicheremo le nostre biografie per svelare un po’ di più su ognuno di noi.

Veniamo a questo omonimo esordio. L’editore di MDN, il mio amico Ben, mi ha girato il pacchetto e io ho premuto play. In cuffia, un fottuto disco rock dai palesi tratti settantiani. Un lavoro super, inutile girarci intorno. Ecco, parliamo del contenuto dell’opera?

Sì, un disco rock. C’è sempre bisogno di un nuovo disco rock, vero? Non ce ne sono mai abbastanza. Anzi, è doverosa una premessa. Noi quattro ci conosciamo in sostanza da sempre, anche se ognuno di noi ha una propria storia musicale, e progetti paralleli, e in alcuni casi anche abbastanza distanti da Escape To The Roof. Lo stimolo primordiale è arrivato quando un giorno, seduto in giuria delle selezioni regionali di una famosa rassegna nazionale di cui non farò il nome, mi sono reso conto che se la musica suonata con carne e sangue era diventata una parentesi marginale del mercato discografico, e non poteva più contare sulla seduzione esecutiva soprattutto dei giovanissimi, un po’ era anche colpa di chi poteva fare qualcosa per trasmettere la filosofia del rock (quella del rock che non fa prigionieri, quella per cui si deve dare tutto, in certi celeberrimi casi anche la vita), e per un motivo o per un altro, non l’aveva fatto. Mi sono sentito chiamato sul banco degli imputati, per non aver commesso il fatto, paradossalmente. Non che io sia così tenero di cuore, ma avevo questa sensazione e non sono riuscito a ignorarla a lungo. Ecco come si spiega il recupero di un certo modo di fare rock: dita vere, che suonano strumenti veri, collegati ad amplificatori a palla che spaccano i timpani, e anche se è ovvio che ne siamo stati fortemente influenzati fin dalla nostra formazione, la scelta di andare a pescare nell’era d’oro del grande rock degli anni ’70 ci è sembrata la cosa più giusta da fare, giusta per noi, giusta per tutti. Il campo base dal quale ripartire per nuove affascinanti scalate. E in fondo è sempre stata la nostra casa base, anche quando si scriveva musica per orchestra o musica concreta per spettacoli teatrali di avanguardia da venti spettatori in sala. Siamo cresciuti con quella botta nelle orecchie, anche se non l’abbiamo vissuta in prima linea perché nati quando tutto era già finito da tempo, ma quell’eco primordiale ci ha sempre chiamato nelle notti insonni, adesso possiamo a nostra volta farlo risuonare. E mi sento un po’ meglio, non a posto con la coscienza perché ancora molto sento di volere e poter fare, di volere e dover dire, ma adesso che l’urlo è stato liberato, mi sento notevolmente meglio. Non è un passo indietro dettato da nostalgia piagnucolante, ma è una rincorsa lunga, lunghissima, per spiccare un salto ancora più alto, altissimo, se possibile. Fatta questa premessa, è più semplice spiegare quindi il perché, sul piano delle sonorità, volevamo fosse subito chiara la volontà di una commistione tra passato e futuro, cercando di restare fedeli a noi stessi e allo stesso tempo credibili nei termini di una cifra stilistica volta a un certo tipo d’innovazione. Volevamo recuperare semplicità nello sviluppo delle strutture, e una certa crudezza complessiva che trova la sua realizzazione attraverso l’impiego di riff aggressivi, groove essenziali di basso e batteria, ingredienti precisi per un amalgama timbrico ben definito e una conduzione compositiva del materiale ritmico, tematico e melodico. Questa materia nella sua crudezza ed elementarità, ma timbricamente molto densa, incontra poi la sperimentazione elettronica, che non è però solo il risultato dell’utilizzo di sintetizzatori, ma anche, e soprattutto, il frutto di un’elaborazione delle fonti sonore: chitarra, basso e batteria, ma anche la voce, diventano fonti sonore che passano da un articolato e interessantissimo processo di trasformazione e trasfigurazione, attraverso complicatissime procedure fisico-matematiche realizzate da computer di ultima generazione, da cui ottenere nuovi elementi sonori e compositivi. Quelle nuvole di suono ancestrale che sentite in brani come Staring at the Sun, per dirne uno, sono derivate dalle voci o dalle chitarre. In questo Jann è davvero un fottuto geniaccio mistico.

La produzione è curatissima. Puoi dirmi qualcosa a riguardo o anche qui massima riservatezza?

La produzione è stata particolarmente tormentata a dire il vero, proprio perché volevamo che suonasse in un certo modo, ma quel modo di far suonare i dischi, con tutto quello che comporta in fatto di attrezzatura tecnica che serve, sta letteralmente scomparendo a causa degli altissimi costi di gestione e manutenzione diventati insostenibili dopo il crollo del mercato discografico e l’avvento dello streaming. Abbiamo fatto girare il disco nelle botteghe di mezza Europa prima di trovare quella giusta affinché suonasse come lo avevamo in testa. Probabilmente negli USA avremmo trovato più facilmente ciò che cercavamo, ma Escape to the Roof è un progetto di autoproduzione e le botteghe a stelle e strisce sono leggermente fuori dalla nostra portata al momento. Alla fine, comunque, possiamo dirci soddisfatti del risultato, e anzi siamo molto contenti di avere trovato una bottega nostrana in cui hanno saputo aggiungere quella sfumatura fresca e curatissima che ha dato un quid in più al risultato finale, cosa che non ci aspettavamo e che, a dire il vero, non stavamo neanche cercando. Il disco è stato registrato a tratti in diversi posti, anche in stanze abbastanza lontane dalle caratteristiche tecniche tipiche degli studi di registrazione, alle volte con allestimenti tecnici di fortuna, da tecnici audio diversi, ma sempre sotto la supervisione della band, mia in primis che, purtroppo o per fortuna, ne sono il produttore. A tutti è stata chiesta una certa riservatezza per non rilasciare riferimenti geografici specifici. Tutti hanno risposto con grande sorpresa con la chiara volontà di entrare nel gioco dell’anonimato. Quindi: il disco è stato mixato da Sdicky Morales presso Northman Studios, La Habana, Cuba; masterizzato da Bob Carson presso gli SOS Mastering Studios, La Higuera, Colombia. In fine consentimi una menzione speciale anche per musicisti ospiti: Vince Stugots che ha suonato gli assoli di chitarra in Fried Blues Chicken, Nine Rows of Beans, Still the Same Crap that Now Like, So Far So Good e News From Hell; Erie Jentil Suzarte è il mezzosoprano e Marcela Gutièrrez il violino che sentite in Remember Me.

Le canzoni sono tutte eccellenti e, giusto ribadirlo, piene zeppe di situazioni riconducibili al classic rock. I grandi nomi vi hanno influenzato, ma c’è molta voce personale, c’è molto spirito. Quando avete trovato la giusta strada, a livello compositivo?

Sì, le influenze sono riconoscibilissime e volevamo che fosse proprio così, anzi giochiamo proprio con questa materia, anche arrivando alla citazione vera e propria, con garbo, riverenza, delicatezza e, permettimi un pizzico di immodestia, con consapevolezza compositiva. La strada giusta non si trova mai, e un artista ne è sempre alla ricerca, ed è continuamente tormentato dai dubbi. Per fortuna, la composizione il più delle volte è un’azione di sublimazione ascetica, è come essere in trance e medium di qualcosa che è paranormale. It’s A Kind Of Magic diceva qualcuno. Certo, si mettono in campo tutte le conoscenze e tutti gli strumenti compositivi di chi ha studiato, ma tutto questo non basta, la differenza la fa proprio quel soffio speciale di magia che chissà da dove viene. Alle volte, anzi, le canzoni si scrivono proprio da sole. Mi è capitato più di una volta di preparare a tavolino la struttura di una canzone e poi sistematicamente, strada facendo, quella prende una piega che non c’entra proprio niente. E più mi sforzo di ricondurre tutto al piano stabilito e più non funziona: è quella stronza che fa resistenza! E allora, non resta che darle retta e seguire il flusso. Qualcuno ha detto: «Nella storia dell’umanità, sono notevolmente più numerosi i morti che i vivi.» Ecco, io sono ateo, anzi la mia situazione in merito a religione ha ampiamente superato la fase atea, e persino quella agnostica, sono in piena fase è meglio per lui che non esista, ma ha ragione, sono più quelli che se ne sono andati che quelli che ci sono, magari qualcosa vorrà dire.

Parlando dei testi, quali sono i contenuti principali? L’uomo è sempre al centro, immerso in una realtà complicata, frenetica e talvolta claustrofobica…

L’uomo è sempre al centro, tutto intorno è una realtà pre-distopica, che fatica a capire, a seguire, in cui è sempre più complicato ambientarsi. È un uomo fondamentalmente poco incline a comprendere l’esasperazione sistemica di ogni cosa: qualunque tema è portato all’esasperazione massima, urlato tra lacrime di rabbia cieca. È tramontata per sempre l’era del dibattito, anche acceso. Se non urli con gli occhi iniettati di sangue, il tuo argomentare non è neanche preso in considerazione. L’uomo che raccontiamo è un osservatore di tutti questi meccanismi, prova ad analizzarli, ma non riesce ad ambientarsi. Una realtà che schiaccia, appiattisce e uniforma. Una realtà suburbana e subculturale claustrofobica, in cui manca l’aria, quella fresca. Un disadattato? Sì, chi non lo è? Io faccio fatica ad adattarmi all’inesorabile crollo sistemico dei valori in cui abbiamo creduto, e a cui abbiamo giurato fedeltà sin da bambini.

Le tracce sono legate da un filo conduttore, e anche lo stile appare piuttosto misterioso e impenetrabile…

Il disco contiene un concept, anche se l’ascoltatore deve fare la sua parte per mettere insieme i tasselli. Il filo conduttore è volutamente flebile, cifra stilistica da poetica ermetica e/o criptica alla quale sono molto affezionato, anche se molti continuano a storcermi il naso. Concetto bellissimo è quello per cui il fruitore deve fare la sua parte per incontrare il poeta, il quale semina tracce emotive da seguire, attraverso la scelta di parole, pause, suoni, dinamiche, affinché si abbia una profonda e completa compenetrazione emozionale della poetica stessa. Il tentativo compositivo, che si snoda attraverso l’indagine dell’equilibrio di tutti questi elementi, è di natura pittorica oserei dire. Un quadro tridimensionale in cui il gesto alle volte è solo accennato: un suono, un percorso armonico, una parola che va a recuperare qualcosa dal suo secondo o terzo significato, e che immersa in una determinata frase sia capace di suggerire nuovi accostamenti sintattici o nuovi neologismi. Tutti segni semantici portatori di un’emotività calcolata atta a seminare le tracce da seguire. Anche la scelta della lingua non è casuale. Sì, l’inglese è la lingua della tradizione rock, e ovviamente ci permette anche di chiudere un cerchio in questo senso, ma la tentazione di giocare anche con questo elemento è stata irresistibile. Una lingua è sempre materia in divenire, non è mai una codifica fissata per sempre, è in continua mutazione sia nel tempo sia nello spazio. A maggior ragione di questi tempi, in cui la lingua inglese è la lingua della comunicazione globale, e la si parla e la si frequenta con le tendenze sintattiche e idiomatiche tipiche della lingua madre di ognuno nel mondo. Io ho pescato a piene mani da questa tendenza, che è al limite di un utilizzo scorretto della lingua, mi rendo conto, ma da sempre la ricerca è soprattutto indagine su ciò che può essere sperimentato, e si pone come primo obiettivo di trovare il limite “invalicabile”, per giocarci, per ironizzarci sopra, per dissacrare o per consacrare, utilizzando meccanismi linguistici presi in prestito da altre lingue, compreso l’italiano, con buona pace dei puristi.

Fried Blues Chicken e Still Raining sono i due singoli. Il primo è potente e irresistibile, il secondo è un insieme di più elementi, se vogliamo ha un carattere più progressive. Fantastici entrambi, sono accompagnati dalle immagini realizzate da Maria Cangemi e prodotti da Saganas. Animazioni forti, cervellotiche, criptiche e talvolta inquietanti. Come siete riusciti a far coesistere ogni idea? E, già che ci siamo, cosa dovrebbe vederci dentro lo spettatore?

In realtà è abbastanza facile, quando si condivide la visione generale di tutta un’operazione che non inizia e finisce col disco. Tutto intorno al disco è materia narrativa e la tela è enorme, per cui ognuno di noi ha avuto lo spazio per aggiungere il proprio contributo, senza limiti dettati da nessuno e senza regole stabilite. È stato come trovare un muro per strada in cui tutti noi abbiamo aggiunto un graffito, ognuno il proprio, con la grazia e l’amore dell’argomentazione condivisa e l’occhio del pittore impressionista: l’opera collettiva di cui parlavamo prima. È chiaro che quando i tuoi compagni di viaggio sono anche quei visionari incredibili di Saganas, è tutto grasso che cola. Lo spettatore, a sua volta, può fare parte anche lui di questa opera collettiva, attraverso l’interiorizzazione del messaggio dell’opera, la razionalizzazione e la trasfigurazione, tutti processi che possono cambiare lo status, emotivo soprattutto. Uno spettatore dopo la catarsi che un’opera d’arte ti ha permesso di raggiungere è una persona diversa, capace di donare agli altri quello che ha ricevuto: l’opera aperta collettiva.

Sono rimasto letteralmente conquistato da Still The Same Crap That Now Sounds Like, una canzone che spacca il culo. Geniale, oserei dire. Voglio sapere qualcosa in più…

Voglio raccontare un aneddoto su questo brano. Abbiamo registrato le chitarre di questo brano nella saletta prove di un caro amico, la cui stima è assolutamente reciproca, per cui era molto contento di ospitarci. Ha seguito tutte le fasi di registrazione, e da grande rocker qual è, ho visto sin da subito una luce brillante nei suoi occhi. Fino a quando non ha sentito il refrain la la la la la la la la la di Still The Same Crap That Now Sounds Like: «Ma come? Il grande rock degli anni d’oro, riff a bestia, cantati urlati come non ne sentivo da chissà quando… e poi mi cadi su la la la la la?» Ho riso come poche volte nella mia vita. Non ho risposto nulla, ma ero contento di essere riuscito a suscitare esattamente ciò che volevo: disgusto disinteressato e indiscreto, tale da fare sbottare anche un gentleman qual è sempre stato questo mio carissimo amico. Il brano è una riflessione su un futuro prossimo venturo distopico che, secondo le mie stime, raggiungeremo molto presto. Ossia, il giorno in cui sarà abolito il lavoro in cambio di una “schiavitù tollerabile”, che accolgono anche i più facinorosi sindacalisti, specie a dire il vero di gran lunga già estinta. E nel mio immaginario ciò avverrà abbastanza presto, se non è già in parte avvenuto, ma non voglio fare politica. La mia riflessione è di natura culturale, e parte dall’inesorabile crollo dei contenuti, dalla mancanza totale di argomentazione di qualunque natura, dalla scomparsa dei dibattiti, ecc. Stiamo regredendo ai livelli di lallazione (per questo il la la la del refrain) nei termini dei contenuti, ma anche controllo e conoscenza della lingua. Una volta c’erano i grandi oratori, che facevano discorsi che smuovevano le coscienze, che facevano brillare gli occhi. Adesso è tutto un “fighe e culi”, “pullman di troie” ecc. Non che una tetta o un culo ci spostino qualcosa, voglio dire, non è una critica bacchettona da buon costume. Già, per dire, sarebbe un miracolo offrire un dibattito sulla simbologia di una tetta o di un culo, sul perché e il per come, ma invece, niente di niente, solo ed esclusivamente una tetta o un culo, o un pullman di troie, fine. Quello che si lamenta è l’angosciosa mancanza di sviluppo delle tematiche, e il sistematico ricorso ad argomentazioni che non vanno oltre lo slogan giornalistico. Arriveremo presto al punto che il discorso alle folle del premio Nobel per la pace, o del Papa, o del Presidente della Repubblica di Stugots, in un futuro prossimo venturo, nemmeno tanto lontano, sarà un jingle odioso di merda che fa la la la la la la la, ma che riscuote followers a palate. E neanche quando ci chiuderanno una gabbia di lusso (con bagno privato, giochi di ultima generazione e uno schiavo personale), ma pur sempre una gabbia, ci accorgeremo della fottuta monumentale. I più diranno che il lusso di quella gabbia è un lusso che non si era mai visto, alla portata di tutti finalmente. Evviva la nostra democrazia!. Ricordatevi che lo avevo previsto.

Il discorso è interessante e ricco di spunti, ma proviamo ad allegerire. Esibizioni dal vivo: con le facce, come la mettiamo? Scusate, ma il quesito sorge spontaneo.

Sono sicuro che troveremo una soluzione anche a questo. Ci mancano solo i grandi mezzi finanziari, ma a grandi idee siamo a posto per fortuna. Ci stiamo già lavorando, la cosa difficile è fare convivere grandi idee con poche risorse finanziarie, ma è una sfida che intendiamo accettare con grande entusiasmo, com’è stato finora. Ovviamente non anticipiamo nulla, perché anche questo farà parte del grande copione che stiamo scrivendo. Sì, ci stiamo divertendo un mondo, lo ammetto con un grande sorriso e con un pizzico di vanitoso orgoglio personale.

I dischi della tua vita? Potrei anche provare a indovinare, a dire il vero.

Parlando per me, potrei nominare una quantità infinita di dischi, e ne ho consumati e masticati tanti, che potremmo stare qui fino a domani per elencarli tutti, quindi nominerò quelli che hanno significato una scossa importante per la mia avventura personale. Mi pare che sia chiarissimo che tutti gli album dei Led Zeppelin hanno significato molto, ma quando vidi, quindicenne, il film The Song Remains the Same, che è poi anche solo album, capii che se volevo fare quel mestiere dovevo lavorare sodo e studiare come un matto. Quello è il più alto punto del rock mai raggiunto dalla razza umana. The Wall dei Pink Floyd ha stimolato e formato la mia adolescenza musicale, e aumentato in maniera esponenziale il mio desiderio di riuscire a scrivere delle canzoni così cariche di significati emotivi, con un concept narrativo degno dei romanzi di formazione dei grandi scrittori russi. Ricordo che ci sono stati tempi in cui, seduto al piano, o con la chitarra in braccio, bastava che accennassi una qualunque nota di quell’album, che inesorabilmente venivo rapito nell’esecuzione dell’intero album, avvinto dal flusso narrativo che inesorabilmente “urge to fly”.

Aqualung dei Jethro Tull è un album che ho scoperto tardi, o capito più tardi, quando un amico mi disse una volta: «Adesso ti faccio ascoltare una cosa, li conosci i Jethro Tull?». Io risposi: «Sì certo, ma non li ho mai veramente ascoltati bene.» E lui: «Strano, perché Aqualung sei tu!». Quando partì il riff iniziale ammisi che aveva ragione: quel riff iniziale di Aqualung è sputato il mio carattere musicale, sebbene io non sia quasi mai riuscito a farlo venire fuori con tanta disinvoltura. Fu come osservare di nascosto un “me” futuribile, che ineluttabilmente non ho mai smesso di inseguire. Frances the Mute di The Mars Volta, capolavoro assoluto per esecuzione strumentale, ricerca timbrica, sviluppo narrativo dell’opera, sperimentazione elettroacustica, impatto emotivo, tutte cose che inevitabilmente, l’avrete capito, fanno vibrare le corde della mia anima. A questo album non manca assolutamente niente, è anzi fonte continua di nuove sensazioni, percezioni e ispirazione. L’ho sempre paragonato a un film di Sergio Leone, in cui l’autore non ha timore di fare durare un’inquadratura il doppio, il triplo, il quadruplo, il quintuplo del tempo che un qualunque regista riterrebbe esagerato, con il controllo assoluto della resa emotiva. Questo album ha significato per me un cambio di scrittura compositiva e una nuova ricerca timbrica che sto ancora elaborando.

Un posto speciale in fine va a Fear of the Blank Planet. Anche i Porcupine Tree li ho scoperti abbastanza tardi, che volete farci?, ho sempre vissuto nel mio mondo fatato in cui tempo e spazio si comportano in maniera relativistica rispetto alla realtà. Rimasi subito molto colpito dal genio compositivo di Steven Wilson e dall’altissimo livello delle esecuzioni strumentali di tutti i membri della band. Ma la cosa che mi ha toccato più di tutte e l’equilibrio con cui conducono la loro argomentazione: la semplicità con cui le commistioni di complessi ritmi prog, inusuali melodie di rarissima bellezza e incursioni sempre pertinenti nella sperimentazione sonora di sintesi è davvero invidiabile. Il tutto, poi, è sempre adeguato al servizio di strutture emotive compositive assolutamente perfette. Un grande album, di una sontuosa band. Sono sicuro che li avevi indovinati tutti.

Quasi tutti, senza falsa modestia, ma avrei citato qualcun altro. Che figata! Vorrei porti altre cinquanta domande, credimi, ma preferisco accontentarmi. Ti ribeccherò, tanto. Una cosa che però non ti ho chiesto e che va detta per forza?

Niente andrebbe detto per forza, quindi risponderò volentieri alle tue prossime cinquanta, cento, mille domande, dove e quando vorrai.

Saluta i lettori di MDN, lasciando tutti i vostri link…

Un caro saluto a tutti e mi raccomando, occhio alle incul… ehm… alle gabbie di lusso. Potete seguire tutte le prossime puntate della nostra narrazione sui nostri canali social, e sul nostro sito web:

https://www.facebook.com/escapetotheroof

https://www.instagram.com/escapetotheroof/

https://www.youtube.com/@escapetotheroof

https://open.spotify.com/artist/7kqTVl7lW0qjONx4rXt6Yj

https://soundcloud.com/escapetotheroof